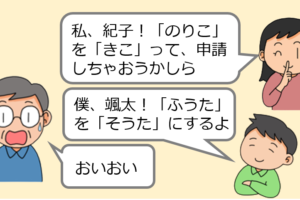

生命保険契約には、以下の3つの役割の人が登場します。

「契約者」 ・・・保険会社と契約をする人

「被保険者」・・・保険の対象となり、保険金支払いの条件となる人

「受取人」 ・・・保険金を受け取る人

税金の種類は、以下の3つの組み合わせによって変わります。

①<契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻>の場合・・・相続税

②<契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫>の場合・・・所得税

③<契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子>の場合・・・贈与税

※上記は、夫と妻を入れ替えても同様です。

上記は「契約者」と「保険料負担者(保険料を支払う人)」が同一人物の場合です。契約者自身が保険料を払っていない場合は、税金の種類が変わる可能性があります。

例えば、「契約者=妻、被保険者=妻、受取人=子」の生命保険で、保険金が500万円支払われるケースを考えてみましょう。通常、妻が保険料を負担していれば、この保険金は相続税の対象となります。相続税には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、相続人が夫と子の場合は合計1,000万円までが非課税です。

しかし、もし保険料が夫名義の口座から支払われていた場合、税制上は「夫から子への贈与」とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。また、専業主婦の妻が、妻名義の口座から多額の保険料を支払った場合も、「夫の名義保険」とみなされて贈与税がかかる可能性があります。

このような事態を避けるためには、以下の対策が考えられます。

<これから保険契約をする場合>

夫の口座から妻の口座へ毎年110万円以内の贈与を行い、妻の口座から保険料を支払う。

<既に契約している保険の場合>

保険料受取人を保険金負担者に変更し、贈与税ほど高くはない所得税の対象とする。

生命保険契約の際は、「契約者」「被保険者」「受取人」に加え、「保険料負担者」を誰にするかについても慎重に検討しましょう。